ほんわか博士生活 - 看護と著述とサルトルと

ほんわか博士生活 - 看護と著述とサルトルと

by 宮子あずさ Since 2013.4.1

柏崎へ出講

今週は月曜が祝日の火曜日スタートだったこともありは火曜、木曜の2日間。久しぶりに年休もいただきました。

水曜は請け負った市民活動のチラシ作りに勤しみ、Publisherを使っての楽しいDTP作業で1日が終了。気づけば、あっという間に金曜日になっていました。

以下、もふこのかわいいショットもご紹介。

今日は朝から日帰りで柏崎へ出講。午後の仕事だったので、のんびりなスタートでした。

長岡からは信越線に乗り換え。信越線のホームに着くと、ワンマン運転2両の電車に衝撃を受けました。

走り出してからがまたびっくり。たくさんある無人駅では、運賃の支払いは、なんと運転手さんが担当。ドアも運転手さんのいる一番前のドアしか開きません。

支払い方法については困惑しましたが、さすがに柏崎は有人駅。改札で支払い、事なきを得ました。

上越新幹線の越後湯沢あたりから雪が積もり、信越線も途中までは雪深い中を走行。ああ雪国に来たなあ、と思ったのもつかの間、柏崎につくと、雪はほとんど見られません。

そして今日は、全国的な暖かい陽気........。思わず、新潟にいることを忘れてしまいました。

明日からの週末、東京は20度近くまで上がる予報。そして、週明けには雪の予報も出ていて、ぐっと寒くなるようです。

それでも、明日からは3月。早く暖かい春が来ますように。

YouTubeで聞くグレース・スリック

先週は月曜、金曜、土曜が勤務。今日はツレが出かけている間、あれこれたまった雑務をしました。そんな時、ふとどうでもいい整理をしてしまうのは世の常。今日は確定申告に向けた急ぎの作業を済ませたあとは、YouTubeのリストを整理をして、ちょっとのんびり。

このところ勤務が忙しく、少し骨休めをして元気になりました。

私は小さい頃から中山ラビとジャニス・ジョプリン、ジェファーソン・スターシップ(特にグレース・スリックとポール・カントナー)が大好きで。

最近見るようになったYouTubeに、魅力的な音源や動画がたくさんあるのに感激しています。最近特に気に入っているのは、グレース・スリックの「Come again Toucan」。動画のタイトルは<Grace Slick Come again Toucan 1973>です。

この曲が入っていたCD「manhole」は、同じ病院で働いていた同僚のおつれあい(中古のCD屋さんをやっている)が、きっと私が好きだろう、と同僚を通じてプレゼントしてくれたもの。ちょうど手に入れたくて叶わなかったCDなので、本当にうれしかった。そしてすごく気に入りました。(もちろん長生きするつもりだけど)もし私が死んだら、葬式ではこの音楽をかけてほしい。そのくらい好きな曲です。

動画には、グレーススリックの若き日の姿がたくさん出てきます。

この写真は、ジャニス・ジョプリン(1943-70)とのツーショット。ジャニスはその後27歳で亡くなり、1939年生まれのグレース・スリックは今年86歳になります。

今のアメリカの状況を思うと、「自由の国アメリカ」と幼心に思っていた当時が嘘のよう。動画を見ながら、ちょっと涙ぐんでしまいました。

今日は猫の日

今日は2月22日。猫の日です。わが家の玄関には、エサシトモコさんの猫の彫刻がずらり並んでいます。

左からデパガ、マヌルネコ、男雛、女雛。そして右端が最近やってきた青不動です。

世界中のイカれたニンゲンが世界中をかき回しているから、魔除けのお不動様に邪気を払ってもらうにゃ~。そして、相変わらずかわいいもふこ。うちは毎日がもふこの日。

アクセス数の謎

うおおおおおおおおおおおお!

昨日のアクセス数、なんと244!いつもは30~50程度なのに。

いったいどうしたことでしょう。

あまりの驚きに、禁断のエゴサーチをしてしまいました。

普段は心身の平穏のため、絶対にしないのですが。

こわごわ自分の名前をぐぐってみたところ........特に何もありませんでした。ほっと一安心。

『私の東京物語』の影響かしら.......。まあ、100の単位なら気にすることもないのかな。今日はもう普通に戻っています。今週は月曜、金曜、土曜が勤務。3日間勤務がない間は家で集中的に原稿の校正に取り組みました。

とっても充実していたけど、かなり疲れた~。

そして今日の日勤は、体力勝負。入浴介助やケアに走り回って1日が終わりました。

これもいい一日だったなあ。これは朝のもふこ。3日間も一緒にいたので、私の出勤がとても不満だったようです。

まるでパロディのような........

Facebookへの投稿をこちらでもご紹介。もう、あきれ果てますね。

思ったよりはかどった

今週は月曜、金曜、土曜が日勤。水曜、木曜は集中執筆日でした。思ったよりも仕事がはかどり、来週までかかると踏んでいたところが、今週中にフィニッシュ。来週は少し骨休めしつつ、後回しにしてきた雑事にかかれそうです。

急ぎの仕事の中に、すでに入れた原稿の校正がありました。正直、かなり悩みながら取り組み、時間もかかり、脱稿の時点では、出来に自信がなかった原稿です。読み返すのも気が重く、届いてから見始めるまで、ちょっと時間が必要でした。

ところがところが、いざ読み直してみると、思った以上に書きたいことが書けています。これは嬉しい。ものすごく嬉しい........。

それというのも、売り物の文章を書く身としては、当然〆切があるわけです。いつも気乗りして書けるとは限りません。また、テーマによっては、ものすごく苦労して、時間切れで脱稿。そんな場合もあるんですよね。

そして、こうした本意の出来でなかった時に、あるレベルを切らないことが、プロとしては大事なんだと思ってきました。

今回、そのような覚悟をして読み始めた原稿が、思った以上にきちんと書けていたわけです。

これはうれしい。はかどったのも嬉しいし、できがよかったのはもっと嬉しい。今日はいい気分で病棟に行き、バリバリ働きました。

写真は朝のもふこ。目薬をしようとしたら、部屋着の中に入ってきます。本当にかわいいね。

ラップの力!

今朝のFacebookへの投稿を、こちらでもご紹介します!

脳がお疲れ....

今日は日勤。以前から苦手な人の名前と数字を覚えられない傾向がこのところ悪化しています。今日も勤務中、さっきまで話題になっていた患者さんの名前をど忘れし、フリーズする場面がありました。

こうゆうのって、年を重ねるとけっこう落ち込むんですよね。思い当たることとしては、脳の疲労。『私の東京物語』の投稿とその対応(Facebookにもアップしているので、コメントをいただけるのです)に加え、『本音のコラム』の単行本化に向けた追加原稿の追い込みもあって、休日は休みなくPCに向かっていたので......。

とりあえず先週で一段落したので、少し休んで次の仕事にかかろうと思います。もふちゃん、さっそくの休養アシストありがとうね。

『私の東京物語』第10回

2025年2月7日(金)東京新聞朝刊「私の東京物語」第10回目です。最終回となる今回は、常勤の職を離れたのを機に入学した、大学院博士後期課程での日々を書きました。

2009年3月末で22年間勤めた東京厚生年金病院を辞めると決めたのは、2008年の年末。当時私は45歳で、60歳の定年まで勤め上げるとの気持ちで、管理職として働いていました。

ところが急転直下辞めようと決めた時には、迷いはなかったですね。

意外かもしれないのですが、私はそれまで辞めたいと思ったことはなく、この時が初めて。最初に辞めたいと思ったのが辞める時だったというのも、よかったのかも知れません。

辞めたい、辞めたいと言いながら働かれるのって、まわりは大変ですよね。今の職場には、辞めたいという看護職がいないので。本当に気持ちよく働けます。退職当時のふつふつとした気持ちも時間と共に消え、今は辞めた理由も明快です。

ひとつは上司との相性が悪かったこと。2つ目は、母の健康状態が思わしくなく、日常的な心配が心身に堪えたこと。この2つが重なったのは、不運と言うほかありません。

しまいには、自覚しないままかなり疲弊していたのか、嫌いな人が来ると過換気発作まで起こる始末。これはもういったん辞めるしかないと観念しました。

退職については、部下を始め、多くの人に迷惑をかけ、申し訳ない気持ちでいっぱいです。その反面、自分の人生の選択としては、なんの後悔もありません。

それでも自分のメンタルの強さを過信していたのは、大きな反省点。もう少し早くに察知して、自分をいたわっていれば、あそこまで追い込まれなかった可能性は高いでしょう。

この反省を生かし、気楽に楽しい時間を持つようにしています。

どちらかと言えば、仕事中毒なので.......。このあたりも、ご機嫌で楽しい夫の存在に、助けられております。退職を決めたあと、私はすぐにその後の人生を考えました。

当時の母は、膠原病の悪化で入退院を繰り返していて、今後さらに時間を割かねばならなくなるのは、覚悟していました。

けれども、母親のために犠牲になったという気持ちは持ちたくない。そんな意地もあったのです。

そのためにも私は、退職しなければできないことをやろうと、固く決意しました。そして決めたのは、以下の3つです。

①精神科病院で働くこと、②大学院に入って博士号を取ること、③早めにもらってしまった退職金で家を建て替えること。

最終的にはこれを全て叶え、今に至っています。

決して本意の退職ではなかったのですが、だからこそ、退職しなければできないことをやる。これができたのは、本当に幸運でした。

おかげで、自分の人生を、誰かのせいにせずに生きられています。

自立とは人のせいにしないこと。母が元気だった頃、2人でこんな結論に達した場面が思い出されます。3つの決意のうち一番苦労したのは、「大学院に入って博士号を取ること」でした。これは当然と言えば当然の話で、準備期間1ヶ月程度の大学院受験は本当に大変。そして、研究も大変でした。

特に最初の博士論文審査は、提出前に母が急変。とにかく書き上げて出すので手一杯。結果は不合格でした。

そして、その頃から母の容体が急激に悪化し、4月17日に死去。この日はなんと、家の建て替えのため仮住まいに移る引っ越しの前日だったのです。

この前後のことは、もう記憶が飛んでいて。いったいどうやって引っ越しの準備をしたものか。多分、夫ががんばってくれたのだと思いますが.......。もう一度やれと言われてもできません。

ほとんど放心状態の私が再度博士論文に取り組むには、やはり母の書棚でみつけた『両義性のモラル』なしには無理だった。偶然の発見に導かれ、再始動ができたのです。そのような状況で、常に温かく、時に厳しい指導をいただいた佐藤紀子先生には、ただただ感謝あるのみ。本当に多くの人に助けられて、自分の今があることを改めて思います。

博士論文のタイトルは『看護師の実存から探る看護の本質と、それを職業として生きる意味』。これからもその探究に努めていきたいと思います。今回で私が担当する「私の東京物語」は終了です。ご愛読ありがとうございました。

思い出の写真などは以下に。

2009年4月、東京女子医科大学大学院入学式にて。佐藤紀子先生と。

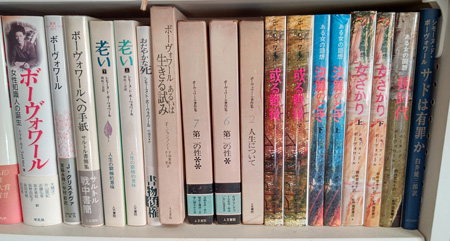

私の書棚。中央にある「ボーヴォワール著作集」3冊は、母の家から持ち帰りました。『両義性のモラル』は「2.人生について」に収録されています。

『私の東京物語』第9回

2025年2月6日(木)東京新聞朝刊「私の東京物語」第9回目です。この回では精神科訪問看護での経験を書きました。

私が電動自転車で回ったのは、三鷹市、武蔵野市を中心に、両市と接する西東京市、調布市の一部。午前中3件、午後3件が基本的な訪問件数でした。

このように多くの件数を効率的に回れるのは、人口密度の高い都内だからこそ。過疎の地域では、ここまで件数は伸ばせません。

1件いくらの算定では、本当に経営が苦しいでしょう。地域支援の持続可能性について、いろいろ考えさせられました。私が所属していたのは精神科病院の訪問看護室。利用者さん全員が精神科病院の外来患者さんで、長期入院を経て地域に出た人もたくさんいました。

働く機会がないまま年を重ねた利用者さんの場合、多くが生活保護を受けていました。病気を抱えながら、最低限の生活をしている実態を見て、福祉のあり方について考えさせられました。

残念なことに、今は生活保護受給者を叩く社会的傾向がますます強まっています。けれども、そうした発信をする人は、本当に一部しか見ていないか、全く実態を知らないのだと思います。

病気になるかならないかは、その人には選べません。病を得ても可能な限り幸せに暮らせる。そんな社会に生きたいですね。2022年3月末で訪問看護室は業務を終了。周辺にたくさん開設された訪問看護ステーションに、以後の訪問は託しました。

13年もいたので、印象的なエピソードは、書き始めるとキリがありません。これまでなかなか書く機会がなかった印象的な話を、ここに書いておきます。10代発症で今現在もう70代になる男性は、発症時からいくつかの精神科病院に長期入院していました。

彼は新参の私に昔の精神科病院の話をするのが大好きで。いろいろな病院の話を聞いたものです。以下、男性との会話です。男性「この近くだと、新川病院に長くいた」

私 「え?新川病院ですか。三鷹市新川の新川ですか?」

男性「そうだよ。新川にあるから新川」

「今はありませんよね」

男性「え?あるよ」

私 「聞いたことありませんね」

男性「名前変わったんだよ。杏林病院」この話を聞くまで、杏林大学病院が精神科病院だったというのは、全く知りませんでした。Wikipediaには、今も以下の記述があります。

創設者は台湾出身の松田進勇(曾進勇)である。1954年(昭和29年)に開設された三鷹新川病院(現:杏林大学医学部付属病院)を母体とし、1966年に杏林学園短期大学が設置され、1970年(昭和45年)に杏林大学へ発展改組された。精神科病院を総合病院に変更するにあたっては、多くの入院患者を出さねばならず、これ以降、男性は私が勤める病院に移ってきたと話していました。

またある時、男性は私にこんなことを言いました。男性「宮子さん、何歳だっけ」

私 「50歳です」(当時)

男性「じゃあ、欧陽菲菲って知ってる?」

私 「知ってますよ。『雨の御堂筋』とか。歌うまかったですよね」

男性「僕さ、会ったことあるんだよ」

私 「どこでですか?」

男性「式場病院。千葉の精神病院でさ。ここにも長くいたんだよね。でっかいスポーツカーから降りてきて、かっこよかったよ」

私 「それはすごいですねえ」正直言って、この話を聞いた時、私は間違いなく男性の妄想だと思いました。実際彼は慢性的な妄想の世界に生きていて、時折そちらの世界に行って戻ってこないことがあったので。

それでもなんか気になり、家で調べてみたところ、なんと、欧陽菲菲の配偶者は、その父親が院長を務める式場病院の理事。さらには、元レーシングドライバーだったそうですから、でっかいスポーツカーもあり得る話.........。

はなから妄想と決めつけてはいけないと反省した次第です。利用者さんの中には、「これなら入院していた方が快適なのでは」と思える、そんな生活状況の人もいました。それでも、「やはり家がいい」という人もいて。その人の幸せは、他人が決めるものではない。その気持ちを強くしたものです。

訪問看護室への配属は、看護部が決めたもので、就職にあたり、私は配属先の希望は出していませんでした。

これも、くじ引きに似ていて、自分が思いつくことを越えるには、人任せもいいもの。そんな風に思ったからです。

そして、たまたま配属されたのが訪問看護室。そこで得がたい経験ができたことに、心から感謝しています。訪問看護室のユニフォーム姿の写真を以下に。

訪問看護が来ていることを知られたくない利用者さんも多く、なるべく医療者っぽくない姿で行っていました。

『私の東京物語』第8回

2025年2月5日(水)東京新聞朝刊「私の東京物語」第8回目です。この回では内科病棟で働き始めた頃出会った、忘れられない患者さんの話を書きました。

1987年から勤務した東京厚生年金病院は、飯田橋徒歩数分の立地。周囲に大学病院が林立する中、地元の病院がいい、と選んでくる患者さんが多く、地域病院といった感じでした。

土地が高騰したバブル時代を経て、地元住民の多くは値上がりした土地を手放し、郊外に転出。記事に書いた元芸妓さんのような濃い患者さんが減り、ずいぶん雰囲気も変わりました。私が勤務した内科病棟はいわゆる一般内科。脳卒中、進行がん、心疾患、消化器疾患などさまざまな患者さんを受け入れていました。

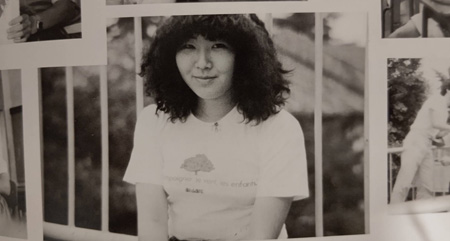

忙しいけれども楽しい病棟で、和気あいあいと楽しく働けたのは、先輩のおかげでした。看護学校を一緒に卒業した38人の学生のうち、東京厚生年金病院に種植したのは、確か26人。この写真を撮った10年目になる頃には、病院に残っていたのは数名のみでした。

実はこの記事が出て、看護学校の同窓生LINEグループは大盛り上がり。読んだ人がこの記事を共有し、懐かしいユニフォームに、それぞれの昔を思い出しました。

今年は還暦同窓会開催が予定されていて、ちょこちょこ連絡を取り合っています。新卒+2年の私は、今年62歳。みんなどんな感じになっているのか、会うのが楽しみです。

多くの人が、職場を移りながらも、今も働いています。お世話になった今は亡き恩師・関口恵子先生とのツーショットを以下に。

2008年3月、実習に来ていた学生さんのカンファレスにて。当時私は44歳。看護師長をしていました。懐かしいツーショットです。

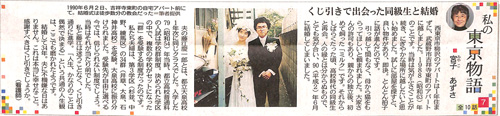

『私の東京物語』第7回

2025年2月4日(火)東京新聞朝刊「私の東京物語」第7回目です。この回では保谷市(当時)から武蔵野市への引っ越しから、結婚するまでを書きました。

夫の藤江慶一郎とは都立大泉高校の同級生。1年生の時、同じクラスになりましたが、さほど親しく話した記憶はありません。

彼は高校時代は合唱部で部活中心の生活。私は社会科学研究部で、学外の活動に重きを置いており、学校は心理的に疎遠でした。このように、全く違う高校時代を過ごした私たちですが、二十歳頃から文筆活動を始めた私に彼はとても関心を持ち、手紙を書いてきたことがあります。彼が大学院生、私は看護学校に行っていた時だったと思います。

内容は近況報告でしたが、文系に進学した私が看護という理系の世界に進んだことに驚いた、と書かれていたのが忘れられません。

まあ、医師も看護師も、必要な能力が理系かと言えば必ずしもそうではないのですが、試験科目は理系が必須。当時は看護専門学校も数学と生物が入試にあったのでした。

彼が驚いたように、私は理系はからっきしダメダメ。数学だけが飛び抜けてできた彼にしてみれば、私がどんなに簡単な出題にせよ、数学と理科をやり直してまで看護師をめざしたと言うことに、大いなる感動を覚えたのだと思います。その後間遠に連絡があったものの、直接会ったのは、吉祥寺に引っ越してから。私は看護師2年目、彼は就職してすぐの頃でした。

当時彼は、杏林大学病院の脳外科に通院中。私が吉祥寺に越したことを知り、通院のついでに会おうという話しになったのです。

通院の理由は、高校2年生時の交通事故。クラスが違う私でも、彼が事故に遭ったことは知っていました。

2月に事故に遭い、3年生になってからは復学したものの、様子が変なのは遠目にわかるほど。以前手紙をもらった際、一浪して大学に入ったと聞いて、私も驚愕したのでした。事故は、かなりの大事故で、自転車通学中に交差点で車にはねられ、右の側頭部を打撲。急性硬膜下血腫と脳挫傷で、杏林大学病院に運ばれた時には、呼吸停止していたよう。

緊急手術で一命を取り留めた際も、医師から親へは、機能の回復は楽観できないと言われていたと聞きます。

当の本人は、「まあ運ですよ。起きちゃったことは仕方ないですからね」とけっこう達観していて。実際、事故当日が土曜日朝で脳外科の医師がフリーでいたこともよかったようなんですね。

後遺症は、左の同名半盲のみ。「まあ、ちょっと右を向くと全く正面が見えないので、自動車の運転は諦めましたが、打ち所としては、よかったんじゃないでしょうか」と、彼が言うのも、まあそうだよね、と思いながら聞いていました。なぜ彼と結婚しようと思ったのかは、正直、いまいちよくわからないんです。もう40年近く前のことなので..........。

ただ、当時彼が事故に遭ってかなり大変な思いをしていたことを、淡々と受け止め、楽しそうに生きているのが、いいなあ、と思ったのは確か。

それというのも、当時私は、内科病棟で治らない患者さんをたくさんみていました。中には病を得て人格が変わってしまう人もいて、病状を受け入れられず、当たり散らす人との関わりに、疲れ果てていたのですよね。

病気と事故とではもちろん違います。でもなんか、ほっとしたのでした。「まあ運ですよ。起きちゃったことは仕方ないですからね」。

ここに私は今も、くじ引きを受け入れる心情と似たものを感じます。今は無事2人とも還暦を超え、61歳になりました。まあまあ健康で、ずっと夫婦2人の生活です。

藤江は大学院博士前期課程を終えて入った電機メーカーを2023年12月で定年退職。雇用延長2年目に入っています。

思想的には2人ともリベラルで、一緒に選挙の応援や、デモに行ったりもしています。

ただし、彼がこうした活動をするのは、私と結婚してから。私は意識して、いわゆる活動家の男性とは一緒になりませんでした。これは本当に正解だったと思います。

こと性差別については、今も期待外れの人が多いので.......。

自分はわかっていないかもしれない、と内省すればいいのに。それだけができない人が多いんですよね。

そして、口を開けばマンスプレイニング........。うんざりです。これはもう、夫の母に感謝感謝。前述した手紙の中にも、彼女は登場していて、息子である夫によく言っていたそうです。

「女性は長い間不利な立場に置かれてきた。本当は男性より優秀な人がたくさんいる。女性を支えられる人になってほしい」

彼女もは1937年生まれ。京都大学薬学部で学び、修士まで取って研究者を目指しつつ、子育てで仕事を諦めた人でした。

やはり男の子を育てる母親の思想って、本当に大きいんですよね。

時代が下り、世の中が少しずつ変わっていくことを信じています。以下、思い出の写真です。

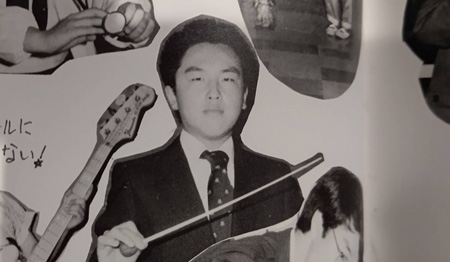

高校の卒業アルバムより。高校時代の私です。当時は杉並区下高井戸から東大泉まで片道約45分の自転車通学。1日5~6食食べて、体重は60㎏近くありました。

高校の卒業アルバムより。高校時代の藤江です。合唱部では指揮もしていたのかな。この頃はとってもやせていて、私の方が体重は重かったのは間違いなし。

1982年の高校卒業から43年が経過しようとしています。今の2人。これは昨年の都知事選で蓮舫さんを応援する集会で撮ってもらった写真。これからも楽しく暮らし、声をあげていこうね~。

マスクで作ってもらったマルチカバー

昨日、今日は日勤。日本中に寒波が来ていて、今朝は猫も人も起きるのがつらかった......。

もふこと一緒に布団にいられたらどんなにいいかと思いました。

けれども、行ってしまえば元気に働けるのが、仕事のいいところ。

そして今日は寒風の中家に帰ると、素敵な荷物が届いていました。

ラオスの布で作ってもらった素敵なマルチカバーです。2000年の春、新型コロナのパンデミックが始まりました。

その後しばらく、不織布マスクが手に入らなかった時期に、お世話になった布マスク。 不織布マスクを使うようになっても、捨てるには忍びなく、ずっと引き出しにしまってありました。

ふと思い立ち、布マスクを作っていたハンカチ家さんに頼んで、マルチカバーに仕立て直してもらったところ、こんなに素敵なカバーが2枚できました。

ハンカチ家さん、ありがとう。ずっとずっと大事にします。 https://hankachiya.stores.jp/

『私の東京物語』第6回

今日から2月。どんどん日が過ぎますね。東京新聞朝刊に短期連載している「私の東京物語」も半分が過ぎ、今回からは後半です。

2025年1月31日(木)東京新聞朝刊「私の東京物語」第6回目です。この回では看護学校を卒業して、親元を離れて一人暮らしを始める所までを書きました。

このアパートは、西武線柳沢駅徒歩15分。病院のある飯田橋駅へは高田馬場で東西線に乗り換えて行けるほか、徒歩数分のバス停から吉祥寺駅、三鷹駅にも15分ほどで出られ、中央線各駅停車なら1本で行くことができました。

決して便利な立地ではなかったのですが、1DK4万3千円の家賃は1987年当時の相場としても安く、とても魅力的。また、当時はオートバイ通勤が可能だったので、公共交通機関の利便性はさほど気にならなかったのです。とは言え、家を出るまでには、いろいろありました。

私は、前述のように、フェミニストの母とは同志的な関係。双方の運動仲間からは、間違いなく「理想的な親子」と見られていました。

けれども、どんなに親に対して同志的な連帯感や敬意を抱いていたとしても、やはり子どもにとっては親は親。頭が上がりません。

私にとっては、一度は離れて自分の世界を確立したい、そんな存在だったのです。母もそれはわかっていたのか、「親は子どもにとっては権力者」と折に触れて言っていたのを思い出します。

それでも私が出ていくのは、とても淋しかったよう。大学を辞める時も、家を出る時も、結婚する時も、母はけっこう荒れました。

そして、大げんかになると、私はいつも母に言いました。「親子の葛藤は同志的連帯を超えるんだ」。すると母は「わかっているわよ」と黙ってしまったものです。

そんなこと、言われなくてもわかっていたんでしょうね、母は。

子どもを手放すというのは、やっぱり大変なんだと思います。

そして子どもにとっても、親から離れるのはやっぱり大変。

でも、自分のその後を考えた時、あそこで区切りを付けたから、今の自分がいるんだな、と。そんな風にも思えるのです。以下、思い出の写真です。

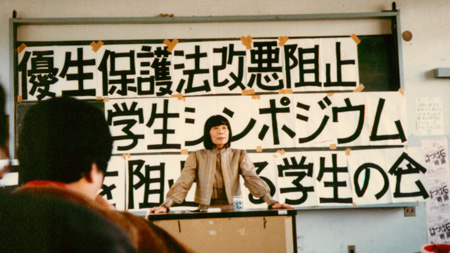

1983年1月23日、私が参加していた学生の会が開いたシンポジウムで話す母。当時51歳です。蕩々と話そうとする男子学生に「黙れ」と言ったのが忘れられません。母はリベラル男性のマンスプレイニングを絶対に許しませんでした。